这里的痛,很少有人注意到!但却与气血亏虚有关!

足跟痛,是指一侧或双侧足跟部发生疼痛。多因气血亏虚,肝肾不足足跟局部筋骨失于荣养或风湿痹阻,外伤所致。足跟痛有时与足痛或其它关节痛并见,本文主要讨论以足跟痛为突出表现者。

中医认为,足跟痛多属肝肾阴虚,筋骨失养,加之感受风寒湿邪而导致的筋骨慢性劳损,由于筋脉不通,气血阻滞,所以疼痛。治疗当以滋补肝肾、行气活血、散寒止痛、温通经络为法。

不同原因导致的足跟痛

1、气血亏虚足跟痛

足跟疼痛,历时久渐,皮不红肿,日间活动痛缓,入夜疼痛加重,神疲肢倦,面色苍白,畏风自汗,舌质淡,脉细弱。

2、肝肾亏虚足跟痛

足跟疼痛,不耐久立,局部皮不红肿,腰膝疼软,头晕耳鸣,两眼昏花,舌质淡,脉沉细无力。或舌质红,脉细数。

3、风寒湿阻足跟痛

足跟疼痛,同时伴足部或其它关节疼痛,局部肿胀,下肢困重,遇阴雨寒冷天加重,舌苔薄白,脉濡缓。

4、外伤所致足跟痛

有外伤史,局部时有红肿,以刺痛为主,拒按,行走时加重。

气血亏虚足跟痛与肝肾亏虚足跟痛,两者均为虚证,前者由久病或大病之后,或失血之后,气血亏虚,血虚不荣所致;后者则由强力劳损筋骨或纵欲无度,肝肾不足,骨髓失养所致。

前者足跟痛,历时久渐,并有气血亏虚表现,如神疲肢倦,面色苍白,畏风自汗,舌质淡,脉细弱;后者足跟痛而不耐久立,并肝肾虚损症状,如腰膝酸软,头晕眼花,耳鸣。

阴虚者舌质红,脉细数;阳虚者舌质淡,脉沉细无力。气血亏虚足跟痛宜益气养血,方用十全大补汤;肝肾不足足跟痛治宜滋补肝肾,偏阴虚者,方用左归丸,偏阳虚者,方用右归丸。

不管哪种原因引起的足后跟疼痛,通过按摩穴位得到改善。

改善足跟痛的妙招

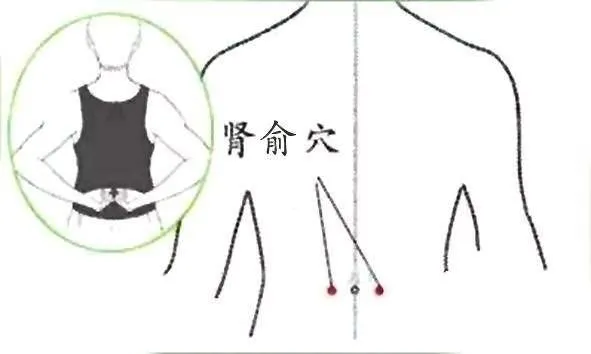

1、肾俞穴——调补肾气的奇穴

肾俞穴在体内对应着肾脏,是肾气转输、输注到背部表面的穴位,也是治肾重要偷穴,就在后腰,和肚脐眼正对着,往左右两边走两根手指的宽度。按摩肾俞穴,能改善肾脏的血液流动,不仅能强肾护肾,还可以抗衰养颜,让你重新找回年轻的感觉。

2、昆仑穴

昆仑穴位于外踝尖和跟腱中间的凹陷处。这个穴位属于足太阳膀胱经,具有舒筋活络、祛瘀止痛的功效。

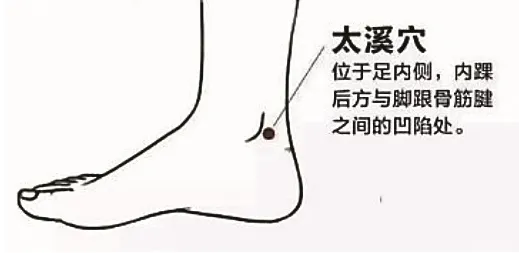

3、太溪穴

太溪穴位于脚内侧,内踝骨的后方,内踝尖与跟腱之间的凹陷处。太溪是肾经的原穴,也是肾经水液形成的地方,此穴可以生产源源不断滋养人体的肾脏之水。只要太溪穴被激活了,新鲜血液就会把后跟淤血冲散,我们的脚后跟就不会痛。

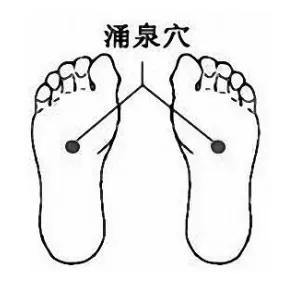

4、涌泉穴

脚趾头向下弯,在脚心处会形成一个凹陷,陷下去的地方就是涌泉穴。涌泉穴,作为肾经之首,它可拥有着"人体强肾第一穴"的美称。打通了涌泉穴,等于按下了人体的肾气开关,肾经之气会从脚底如泉水一般涌出,从脚一直补到头,能为我们提供充足的动力。

除了以上,还有一个日常防治小方法,不妨常做:经常踮脚有利于通畅足少阴肾经,肾经气血通则脚后跟可得到滋养,疼痛也就缓解了。与此同时,常踮脚还可以起到保肾精、益肾气、固肾中阴阳的作用。

本文内容仅用于分享,非治疗方,非诊疗建议。

若有不适,请线下就医

无锡中方门诊部创建于1999年,门诊部拥有专家级名中医多名,特邀国内高等学府的资深教授和京沪宁著名医院知名专家作为技术支持团队,以各科临床总结和古今名医智慧为基础,应用辨证论诊疗理论,独创无痛针灸术、中药治疗、营养、心理和行为干预的新诊疗系统综合辨证诊断,让肥胖症患者得以健康享瘦。26年来致力于“婚孕产期与假性肥胖症专治”,铸就了中方门诊部在无锡乃至江甚至全国中医治疗肥胖症的辉煌成就和良好口碑。

关注无锡中方门诊部,携手健康美丽人生路!